Art-Andy

4000 passages

mon blog vient de passer le cap des QUATRE MILLES passages...

MERCI à tous. à+

la fille aux bottines

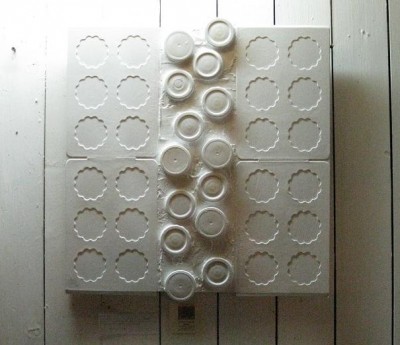

Photonumérik érotik sur toile

"la fille aux bottines" (60x60cm)

Commentaires

1. culturel le 31-01-2011 à 13:11:44 (site)

Bonjour.

Merci pour le com.

Les gens ne connaissent plus l'orthographe, la situation est catastrophique. Mais je pense que faire une réforme en simplifiant l'orthographe, n'est pas la bonne solution.

Bonne journée.

le numéro 10

Photonumérik érotik sur toile

"le numéro 10" (60x60cm)

...

(Version non corrigée)

Parution encore non défini. Edition Edilivre.

Xavier Ben J

#La benjamine

L'annonce d'un retour

Né en 1967 à Lorient, Xavier Ben J, suivra ces parents à Rennes, Vannes pour revenir sur les contrées des alentours de son pays natal. Depuis il ne cessera de croire à sa destiné artistique après son passage à l’école des Beaux-arts de Lorient en 1988.

Mais une prise de L.S.D à la sortie de ses études le poussera à se déconnecter de la réalité en 1992 pour vouloir sauver notre monde. C’est une lourde responsabilité qu’il ne supportera pas. Sans passer par l’option d’une chambre d’un asile qu’il craignait, Xavier Ben J se remettra peu à peu de cette expérience que quatre années plus tard.

Ce n’est qu’en 2001, après quelques petits boulots et plusieurs formations pour apprendre, que Xavier Ben J se décida à écrire. Essai autobiographique, "La Benjamine" se veut être au plus près de la réalité. Dénonçant ce monde patriarcal et machiste, suite logique après son parcours de vie, cet ouvrage est un chemin initiatique plein de vérité et de passages lourds en émotion forte. Aussi un soupçon de trame policière et quelques graines d’érotismes marquant parfois ces fantasmes les plus profonds nous poussent à vouloir connaître la vie d’un seul homme, celle de l’auteur. Quel est véritablement son histoire ? Finalement on s’interroge.

C’est son premier ouvrage, résultat des dix dernières années.

Préface de l'auteur

Le vendredi 07 septembre 2001.

C’est vers 23h28 que j’ai tapé sur mon clavier les premières lettres de cet ouvrage.

Encore en partie dyslexique, nous pensions au moment du traumatisme que mes cours d’orthophonie auraient résolue parfaitement la pathologie, ce travail d’écriture a donc été un vrai exercice.

Ce livre est une autobiographie.

Dans mon histoire, j’ai été celui qui croyait pouvoir sauver ce monde.

C’est une écriture profonde jusqu’à conter mon phantasme insoupçonné qui choquera certainement plus d’un puritain et encore plein d’autres.

En supplément des morceaux érotiques romancés viennent pimenter l’ouvrage.

Le sexe fait parti de la vie.

Ne pas le pratiquer est une réduction de l’être à moins qu’il ne soit pallié par une recherche spirituelle évidente.

Durant l’écriture un élément issu de mon sinueux labyrinthe cervical est venu me perturber. Ce dit, retour de refoulement dans le jargon psychiatrique, déclencha en moi un effet d’effondrement.

Ce chamboulement discrédita aussi la thèse que j’avais de ma personne.

Donc j’ai dû reprendre mon livre à sa racine pour lui redonner de la fraîcheur.

Il faut prendre ce livre comme une fable.

Aussi pour garder l’anonymat des gens citées dans ce livre leurs identités ont été volontairement corrigées.

Dans l’espérance que les personnes concernées se retrouveront.

Je vous remercie pour votre sensibilité.

Xavier Ben J

Chapitre 1

J'aime travailler la nuit. Je suis noctambule, festif, j'aime la contre culture, le son des teuffeurs, le rock des seventies et il y en a eu des tonnes de rockeur à cette époque. Pour n'en citer qu'un, je nomme Iggy Pop. J'ai un faible pour lui. J'adore sa façon de bouger, sa façon de se torsader toujours torse nu sur scène. Dans l’astrologie chinoise, c’est une chèvre, comme moi. Je l’ai vu jouer, danser, chanter, sauter en concert dans un festival à Carhaix.

Sinon, je puise aussi mon inspiration et je laisse mon âme divaguer en écoutant du jazz dans un bon fauteuil. Cette musique est à l’origine de toutes celles qui l’ont succédée. J’aime la musique du monde. Les cultures, les sculptures et les richesses spirituelles de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique me font spécialement rêver. La grande pyramide de Gizeh m'impressionne. L'inconnu aussi, parfois. J'aime l'art en général mais je me sens imprégné particulièrement par le Minimalisme. L'Arte Povera ou l’art pauvre, c’est un mouvement né en Italie, m'interpelle et les sculptures noires et longilignes, découpées, hachées de Giacometti me déstabilisent. Aussi, j’ai sniffé la Chèvre de Picasso à Paris avec mes petites prunelles vertes. J'aurai aimé la toucher, la caresser, la voler pour mon salon rouge. J’aurai écouté près d’elle et avec elle Souad Massi ou Susheela Raman.

Ainsi j’aurai pu remémorer mon histoire de vie au près d’un bon verre de whisky.

Zo est très fier de sa dernière fille. Ce quatrième bébé a été conçu un mercredi midi. Le 07 juin 1944, juste après le débarquement de Normandie. Son troisième enfant, une fille, est décédé en 1941 d’une grave maladie, la diphtérie. Elle n’avait que sept ans. La pauvre. Ses deux premiers gosses sont des garçons, André, et le plus jeune, Tonio.

Moun est donc née après la Deuxième guerre mondiale. C’est une enfant assidue à l’école et très douée pour l’école. La Retraite est un collège privé de Lorient. C’est un établissement de très belle réputation, guidé par des sœurs de l’Église. Le régime est sévère. Moun y gagne plusieurs récompenses et autres prix collégiens. Elle continue ses études supérieures à l’IUT de Rennes pour obtenir encore avec facilité son diplôme d’État. Sa thèse de fin d’année, La psychologie dans le monde du travail a été validée.

En 1963, elle rencontre Paolo. Il travaille à l’arsenal de Brest. Quatre ans plus tard, en 1967, Moun me met au monde à l’hôpital Blanqui à Lorient. Très vite, ils iront travailler à Rio de Janeiro.

Ils rentreront en France rapidement.

L’hôpital a été réhabilité depuis en centre d’accueil et d’encadrement pour les personnes ayant besoin de suivi médical en psychiatrie.

Louis Auguste Blanqui, lui, était un théoricien socialiste et révolutionnaire français. Mort en 1881, il édita parmi d’autres ouvrages et à la fin de sa vie, le journal Ni Dieu ni maître.

Après un bref passage au Brésil, mes parents iront habiter deux ans entre Rennes et Laval. Moun est encore étudiante. Paolo est vendeur dans une petite boutique en électronique et informatique à Laval. Cette boutique spécialisée a été l’une des toutes premières ouvertes en France. Les machines que Paolo mettait en rayon pour attirer les quelques rares entreprises pionnières ne s’appelaient pas encore ordinateur. Ces appareils étaient appelés calculateurs. Ils étaient faits à l’époque surtout pour la comptabilité.

Le temps passe. J’ai deux ans. Mes parents ont quittés Rennes et Laval pour aménager sur Vannes. Vannes, c’est la préfecture du Morbihan et cela a été aussi dans un autre temps la capitale des Vénètes d’Armorique durant un siècle et demi, Darioritum.

Les Vénètes d’Armorique sont d’origine italienne, venus de la Vénétie, s’établissant ici suite à leur soumission devant les attaques à répétions des légions romaines. Les Vénètes d’Armorique ont été les navigateurs les plus puissants de la Gaule. Redoutables. Leur nouvelle cité fut détruite finalement par César en 56 avant Jésus-Christ.

Maintenant Paolo est conseillé en assurance dans une petite agence à Vannes. Moun est institutrice. C’est son premier travail.

Mes parents ont loué un appartement au premier étage d’un immeuble. C’est un T3. Les deux premières pièces donnant sur la rue ont un balcon chacun. Dans la journée, il y a des passants à pied ou en voiture, mais pas trop. Les voitures sont blanches, grises, noires ou bleues marines. C’est triste. Les voitures jaunes, orange, rouges ou violettes, je n’en vois pas trop.

Dans le salon, je me rappelle de Paolo qui m’apprenait à compter jusqu’à dix sur ses dix doigts.

- 1, 2, 3...

Nous étions assis tous les deux sur le canapé. Il faisait soleil. Les rayons venaient éclaircir le tapis déjà haut en couleur. Le parquet, lui, restait sombre.

Plus tard, j’étais seul avec Moun.

Je me suis niché dans la jardinière en plastique, blanc, rigide et vide, accrochée sur la balustrade du balcon du salon. Le siège noir de mon tracteur, rouge, à pédales m’y avait permis l’accès. Il m’eut fallu beaucoup d’adresse tout de même. Au rez-de-chaussée, il y avait un petit commerce de chaussures et de belles fripes pour bambin. Soudain une piétonne a crié :

- Oh mon Dieu !

Et puis encore :

- Descends de là mon petit.

Une autre passante, plus jeune :

- Où est ta maman ?

Pendant ce temps, maman était occupée à repasser les chemises de papa ou les draps du lit, je ne sais pas.

- Attention. Cria encore la première dame âgée affolée.

Sa voix était esquintée, le ton à peine audible.

Finalement maman a entendu les appels au secours. Elle me rattrapa avant la chute. Elle remercia fortement les deux dames. Bien entendu.

Un autre jour toujours seul avec Moun et toujours sur le balcon, j’ai voulu récupérer un de mes feutres oublié sur le second balcon. C’est le balcon de la chambre de mes parents. Le feutre est orange.

Les deux balcons sont séparés précisément d’une coudée. La coudée, c’est l’unité de mesure de l’Égypte antique valant 52,36 cm soit l’équivalence de Pi divisé par 0,06. C’est étrange.

Les mathématiques des égyptiens étaient essentiellement basées sur le nombre Pi. Mais d’où détenaient-ils ce nombre interminablement long bien connu ? Des grecs ?

Entre deux balustres, deux barres métalliques torsadées de couleur gris bleu argenté, j’ai glissé mon bras droit suivi de près de ma jambe droite. J’ai passé mon torse après. Mon bras gauche était attaché au torse. Je passe ma dernière jambe. Trop grosse, ma tête était restée derrière les deux balustres.

Au final, je me suis retrouvé sur le fin fil de la bordure cimentée du balcon avec mes toutes petites chaussures rouges achetées en bas qui retenaient là mon tout petit corps en très mauvaise posture.

J’avais l’air certainement d’un bon équilibriste. Cependant je ne maîtrisais plus du tout la situation qui devenait très préoccupante.

Mes toutes petites mains accrochées fortement aux deux fines balustres retardaient ma chute. Pour peu, je manquais la strangulation. Un mauvais pas et tout était fini pour moi. Heureusement, une piétonne cria encore :

- Oh mon Dieu !

Le ton était plus lourd et plus dramatique que la première fois.

Moun préparait le dîner dans la cuisine pour le plat de ce soir.

– Au secours. Cria la dame.

– Au secours.

Moun entendit une nouvelle fois les cris dans la rue. Quand elle m’a vu, son visage a blanchi en deux secondes. Son cœur a dû ne plus battre trois secondes certainement. Moi, j’ai entendu son cœur flipper. Son cœur était vert. Ce n’est pas habituel. Moun s’est approchée de moi un peu affolé puis me dégagea de cette prison ouverte avec douceur. Il lui fallu jeter son sachet de sucre vanillé pour gagner un colis de self-control.

- Ouf !

Qui a soufflé « ouf » ? Maman ? Moi ? Nous deux peut-être...

Moun se défendait bien pourtant dans son ministère de maman. Elle ne devrait avoir point besoin de l’intervention des piétons pour me faire à manger. Moun sait me faire des câlins. Des bisous sur le ventre. Des cadeaux parfois. Quoi comme surprises ? Je ne sais plus.

La nuit arrive. Le jour recule.

Maman me couche.

À cette heure là les passants sont devenus trop rare dans la rue pour alerter maman d’un éventuel danger. Les minutes passent. Agité dans mon sommeil, je me suis retourné faisant par là un tête-à-queue. Mes pieds ont pris la place du chef. Ma tête sous les couvertures. J’étouffe sourdement. Je panique.

Moun, assoupie dans le canapé, un livre en main, la télé allumée, Paolo regardant le football une Kronenbourg entre les jambes, distingua distinctement mes frêles petits cris étouffés par l’épaisseur des draps. Elle accourt dans ma chambre. Elle arracha au mieux mes couvertures jetant son intrigue policière sur le sol. C’est un Agatha Christie, « La fête du potiron ».

- Ouf !

Là, le « ouf » c’est moi qui l’ai dit.

Assise sur le rebord du lit, maman me dorlota dans ses bras et attendit soigneusement que je reprenne ma respiration sans saccades.

Sur ce coup, il n’y avait point de passants dans la rue pour prévenir ma matrice.

Quelques mois plus tard, Moun et moi sortions à pied du parking de la supérette du quartier. Nous avons une centaine de pas à faire pour rejoindre l’appartement.

Moun me serre la main. (Vous rappelez-vous de la lourdeur de ce bras en l’air tenu par une grande personne ? Moi oui) Moun est lourdement chargée de trois pochons goinfrés de course.

Profitant d’un relâchement de sa poigne, j’ai arraché avec détermination ma main de sa main pour entreprendre en solitaire la traversée de ce fleuve bitumé, cette route juste bombée pour évacuer l’eau de pluie vers les caniveaux. Les voitures roulent. Après deux ou trois coups de klaxon brefs et rapprochés, deux pare-chocs et un capot évités, j’ai saisi sans mots les paroles des yeux noirs de maman toujours sur l’autre rive. Très grande frayeur pour maman et quelques chauffeurs.

Plusieurs mois se sont écoulés. Nous habitons toujours à l’étage du 28, rue Colonel Maury. Maman me demande d’aller chercher du pain à la boulangerie du coin.

- Andy, tu vas chercher du pain pour ta gentille et belle maman ?

- Oui maman.

Le parcours n’est pas trop fait d’embuche pour l’enfant que je suis encore. Maman me donne les deux ou trois sous. Moun m’ouvre la porte d’entrée. Je descends les vingt-trois marches de l’étage. J’ai cinq ou six pas sur les pavés du porche de l’immeuble. Passé le portillon du bâtiment, je devais bien garder en main les cinq pièces jaunes. Ma petite paume devenait pour moi un véritable coffre-fort tenu secret le temps de l’escapade.

J’avais cinquante trois mètres à faire à droite pour attraper la poignée de la porte de la vitrine de la boulangerie.

Notre boulangère est très commerçante.

Policée et toujours souriante. Cependant, ce que je préférais chez elle c’était son large décolleté bien garni. La gorge toujours ouverte. Été comme hiver.

Dans son drugstore, je fouinais rarement dans tous les bocaux où l’on pouvait chiner ces milles réglisses noirs spiralés odorantes et toutes ces moelleuses et colorées fraises Tagada et ces deux gros célèbres chewing-gums aux longs boudins roses, le nommé Malabar. Le monsieur est costaud.

De toute façon, j’avais rarement beaucoup trop en monnaie pour bien en profiter. Donc.

Et puis, de toute manière, loin de toutes ces sucreries, je préférais, et de loin, ce dessert glacé et fruité très en vogue à cette époque. Il y avait l’orange givrée ou le citron givré. Moi, j’avais en évidence une préférence pour l’orange. J’avais droit à cette glace qu’avec l’accord de mes parents parti en piste le samedi après-midi dans certains grands cafés de Vannes ou au restaurant en suivant ceux-ci à un repas de famille le dimanche midi à Lorient.

Un poil de potiron et le tarot

Chapitre 2

J’ai changé d’école.

Dans la cour de récréation, j’aperçois deux camarades de classe taquinant un poil de potiron. Les deux ont réussi à feinter le rouquin le guidant dans un guet-apens. Le petit bonhomme à tête orange s’est engouffré dans une immense toile d’araignée. Il se débat maintenant comme il peut avec ses membres fébriles pour se défaire de ce tissu entremêlé dans sa chevelure et collé sur la peau de son visage et sur les fils de son pull.

La cloche sonne. Le son est claquant et grinçant. La maîtresse nous appelle au rang. Le timbre de sa voix ne s’accordait jamais avec celui du carillon.

La cloche sonne encore.

Seul au milieu de la cour, je suis accroupi. La maîtresse lève le ton d’un cran pour me crier dessus. Il est temps de me lever. Je me lève.

J’avais envie d’aller aux toilettes depuis le début de la récréation, mais en me levant ma poche cystique n’a pas réussi à retenir sa porte. Ma petite culotte blanche est trempée dorénavant. Mon pantalon, à la mode, en velours marron aussi. Les deux autres garçons méphistophéliques vont pouffer de rires. C’est évident.

L’institutrice va-t-elle m’humilier devant tous les autres ?

Va-t-elle se moquer de moi ?

Je suis en classe maintenant. Mon voisin du pupitre ne flaire rien.

La fin des cours est programmée dans une heure et quarante deux minutes. J’espère absolument ne pas être appelé sur l’estrade pour résoudre un problème de chiffres et de lettres. Au tableau, je serais la risée de toute la classe avec ce pantalon mouillé.

L’heure passe. Il reste une demi-heure et douze minutes de cours avant l’échéance. Nous sortons de la salle de cours. Les mamans et les quelques rares papas viennent chercher leurs rejetons.

La cour se vide.

Je suis seul dans la cour. Moun a du retard. J’attends sagement maman. Finalement elle arrive en voiture et s’arrête devant le portail de la cour de l’école. C’est une Renault, une 4L. Elle est blanche. J’ouvre le portail de l’école. Je ferme le portail derrière moi. J’ouvre la porte de la caisse. Je monte dans le caisson pour m’assoir, côté passager. Je ferme la porte.

Maman me demande :

- Andy, as-tu passé une journée radieuse ?

Mon pantalon a séché mais essayant de cacher ma gêne, je réponds timidement :

- Oui.

Moun redémarre. Plus loin, maman s’arrête chez le marchand de tabacs. Et puis, elle me lance :

- Tu viens.

Je réponds rapidement :

- Non, non.

Le jeune commerçant au crane dégarni et ses clients qui font la queue vont sentir mon odeur d'urine. Je reste assis confortablement dans la Renault. Je flippe.

Moun est parti acheter ses trois paquets rigides de Gitane bleus marines. J’attends.

Je crains les remontrances arrivé dans le nouvel appartement. Moun a du pif. Malgré ses fortes cigarettes brunes consommées, elle a dû sniffer mon odeur d'urine dans sa voiture.

Maman doit attendre certainement que nous soyons arrivés dans l’appart pour me jeter des verbes durs et des mots acerbes. Je crains l’engueulade.

Maman revient du libraire-buraliste avec ses cigarettes en main. Elle monte dans la voiture. Elle se tait. Elle met ses mains sur le volant. Elle démarre. Nous nous arrêtons sur une place du parking du nouvel immeuble. Nous sortons de la voiture blanche.

On prend l’ascenseur.

Dans le miroir de l’ascenseur, je regarde discrètement mon pantalon. L’ascenseur est en marche pour atteindre les sommets. Il s’arrête. Ses deux portes s’ouvrent. Maman et moi sortons de cet escalateur. Maman a sorti la clé de la maison. Nous sommes devant la porte. Je rentre dans l’appartement. Maman est toujours dans le couloir de l’immeuble.

Je longe le couloir du vestibule. J’attends à ce que Moun m’interpelle. Rien.

L’air de rien, sans l’air pressé, je continue mon chemin le long des plinthes de l’entrée. Dans ma chambre, je change mon pantalon et ma petite culotte.

Moun m’appelle pour goûter. Je savoure pleinement mon chocolat au lait demi-écrémé et mon pain beurre demi-sel.

Ni vu ni « senti », j’ai compris ce jour là ce que c’était d’avoir du bol. Et je savais maintenant que la chance existait vraiment.

Paolo et Moun sont depuis l’été dernier propriétaires d’un grand appartement, un T5. Nous habitons dans une tour dans un autre quartier de Vannes, à Kercado.

Il y a un lycée à côté de notre immeuble. C’est le lycée Alain René Lesage. Alain René Lesage a été romancier et aussi auteur dramatique. Il est né en France à Sarzeau en 1668. Alain a été traducteur des dramaturges espagnoles. Il connaîtra le succès avec Crispin, rival de son maître puis avec Le Diable boiteux. Ici, un jeune écolier découvre les pensées des humains et leurs songes, révélateurs de leurs plus grands désirs.

Paolo et Moun ont loué les deux premières chambres de l’appartement à deux plantureuses et eurythmiques étudiantes justement.

L’une était brune aux cheveux courts et presque noirs. L’autre fille plutôt châtain foncé aux cheveux longs. Non, la deuxième fille n’est pas blonde. J’aurai aimé les zieuter se déshabiller dans leur chambre avec un regard d’enfant. Une nuit, j’eusse rêvé même d’être une petite souris pour les mater secrètement. Je m’étais imaginé sous leur plumard visionnant leurs formes sublimes aux lignes bombées. Devant moi, j’avais sous mes petits yeux ronds et noirs leur petite culotte blanche et rouge collée sur leur peau des fesses arrondies. Les deux filles étaient grandes.

J’aimais bien Clara, la fille aux cheveux châtains. Sa culotte était rouge.

Dans ma chambre, la moquette est couleur apoplectique. Ce rouge ardent jure sur les fossés de mon circuit de voiture noir électrique. La moquette aurait pu être de la lave tout juste sorti de ce quelconque orifice volcanique surgi d’un coin de ma chambre fondant bientôt le bitume de mon jouet.

Ça choque un peu.

C’est l’apocalypse.

Sur ce champ enflammé mes Lego de couleurs sanguines qui traînent au sol ne sont pas faciles à discerner. Souvent, j’ai marché dessus le matin en me levant du paddock ou en revenant pieds nus de la salle de bain. Les plantes de mes pieds ou mes talons, les calcanéums, ont certainement subi mille cents fois ces arrêtes et ces angles tranchant qui ont déchirés ma chair et mes os.

À cette époque, le jeudi était le jour de repos pour tous les écoliers. Ce jour là, j’étais donc chez ma nourrice, Madame Kerplouz.

Plusieurs semaines avant cela, Julie, une des filles de Madame Kerplouz, m’aguichait déjà dans la cuisine. Agenouillée, moi assis dans mon siège haut pour bambin, elle me chatouillait le sexe avec ses mains à travers le tissu de mon short, tout en ricanant.

Elle m’énervait.

La garce profitait bien de la situation.

Dans le grand jardin du lotissement, je papote avec un pote de mon nouveau quartier, Benjamin. Je lui ai prêté mes petites voitures, mes Majorette, il y a voila quinze jours. Nous nous étions mis d’accord pour qu’il me les rende après une semaine d’utilisation.

Je lui demande :

- Quand me rends-tu mes jouets ?

Pour me répondre à ma question, il me certifie son géniteur herculéen beaucoup plus fort et pharaonique que mon Paolo. N’ayant pas eu de réponse appropriée, je monte le ton d’un cran, la conversation s’envenime. Sur le balcon, pas loin, maman écoute. De son trône, elle me convie à venir goûter.

Je monte.

Le goûter est déjà installé sur la table de la cuisine. Le bol est marron. Mes tartines de pain beurre demi-sel et confiture aux fruits rouges trempées dans mon chocolat chaud au lait demi-écrémé sont une bombance. Je fais ripaille. Dans l’action, Moun m’interroge :

- Andy, as-tu un problème avec Benjamin ?

- Non.

- En es-tu persuadé ?

- Oui.

L’insistance du silence de maman se fait lourde.

- ...

Une toute petite coccinelle rouge à points noirs, elle est posée sur mon épaule gauche, m’aurait-elle entendu soupirer :

- Je lui ai prêté mes petits jouets à quatre roues, il y a quinze jours, et il ne veut plus me les rendre.

Maman reprend :

- Andy, veux-tu que nous allions les chercher ?

Je réponds clairement :

- Oui.

Barre d’immeuble. Il n’y a pas d’ascenseur dans le hall. Moun et moi gravissons promptement les premières marches dans la cage d’escalier. Après trois étages, j’étais essoufflé avec mes petites jambes. Elles devenaient comme celles des petits vieux en fin de parcours. Tremblantes.

Devant la porte du petit voleur, maman se presse d’utiliser la sonnerie. Une autre mère ouvre la lourde. C’est la maman de Benjamin. Explicitement, Moun balance mon problème. L’autre mère convie sans hésiter son fils à me rapporter sur le champ toutes les Majorette qu’il m’avait emprunté.

Sur ce coup, je sais que, sans l’intervention de maman, jamais mes petits jouets à quatre roues ne seraient revenus s’asseoir sur ma belle moquette écarlate.

En peu de temps, j’avais découvert quelques facettes macabres de l’idiosyncrasie humaine. L’animal était intimidateur, moqueur, voleur et violeur. Ces modèles représentaient-ils donc vraiment le monde des grandes personnes, le den (l’homme moderne en breton) ? Nos prairies étaient-elle donc ce champ de ronces ?

C’était pourtant sur ces terres que j’avais appris à faire du vélo. Déçu et blessé, j’ai cru un instant, déjà, pouvoir réinventer l’espèce humaine tout comme ce projet non rocambolesque de notre médecine génétiques actuelles.

Aujourd’hui, je compare facilement l’espèce humaine à un vieux puits de campagne. La paroi du puits, c’est l’enveloppe corporelle de l’homme. La terre ou les roches l’encerclant sont les croyances établies et les traditions de l’homme.

Le puits est ancré dans ses terres, asphyxié, serré.

L’eau au fond du puits, c’est le savoir et l’intelligence de l’homme. Qu’il y ait une réserve d’eau ou un lit asséché, les croyances et les traditions sont pour l’espèce humaine une barrière à son épanouissement.

Ceci est MA vérité. Tout comme la musique et le miroir sont pour moi mon église.

L’église est un espace pour se recueillir et pour rencontrer les gens de son village ou de son quartier. Qui n’a jamais écouté de la musique quand tout ne va pas et n’est-elle pas un moyen pour communiquer avec les gens d’une autre langue ? Qui ne sait jamais regardé dans une glace pour reprendre confiance quand tout ne va pas ?

Et ne dit-on pas avoir la conscience tranquille quand on peut se regarder dans un miroir ?

La vraie vérité est en chacun de nous.

Téméraire, je me suis engouffré un dimanche après-midi dans le parking souterrain de notre immeuble, une haute tour de vingt deux étages. La galerie du parking est sombre et lugubre. Le plafond gris, le parterre tacheté de noir, tâches d’huiles et de caoutchoucs usés, et les murs tagués ajouté à l’odeur âcre et d’humidité ont terrassé mon petit gabarit.

Au centre de cette allée centrale, j’ai eu un bref moment de solitude englouti par la lourdeur neutralisante du milieu. C’est sûr, cet endroit n’est pas fait pour moi.

Paolo et Moun avaient raison. D’ailleurs, ils m’en avaient interdit l’accès me prévenant d’une lourde punition s’il m’y prenait à l’intérieur.

Il fallait sortir de ce trou maintenant. Dehors, j’étais tout penaud pour avoir enfreint la loi de mes parents. Mais l’enfance brave les interdits, c’est bien connu.

L’apprentissage est une expérience qui forme la particularité de chacun.

Maman m’avait appris plus tôt à ne pas prendre tout pour une vérité.

- Andy, ne crois pas tout ce que l’on te dit avec certitude.

Paolo et Moun ont fait de nouvelles rencontres. Ce couple habite dans une vieille maison à colombage dans le vieux Vannes.

Au premier étage, un seul long couloir traverse l’appartement tout comme la colonne vertébrale maintient la tête et les quatre membres. Celui-ci est parsemé de portes donnant accès à la cuisine, au salon et au séjour, au petit coin et à la salle de bain, aux chambres.

Je me souviens des trois ou quatre paires de pieds entremêlés débordant au bout du lit sous le drap blanc. Ce poster est affiché dans le water-closet faisant office aussi de salle de bain.

Dans la cuisine, la fraicheur du fenouil et des autres légumes frais ont titillé souvent mes fosses nasales. Les parfums d’Orient tels que les paprikas, les curry ou les épices d’autres horizons, je m’en souviens encore.

Marie-Paulette sait cuisiner. Ses préparations culinaires valaient autant celles des grands chefs parisiens d’hier et d’aujourd’hui.

Au rez-de-chaussée, il y a le salon de coiffure. C’est Édouard qui coupe. Édouard, c’est le coiffeur de renom du pays vannetais. C’est aussi le mari de Marie-Paulette. C’est comme ça que maman a rencontré Édouard et sa femme à l’accueil du salon.

Édouard ne coiffe que les dames.

La vitrine du salon à pignon sur une rue piétonne au pied d’une des plus vieilles portes de la ville close. La porte Prison. Au Moyen Âge, elle s’appelait la porte Saint-Patern. Patern, le père de la Bretagne. Le cul de la cathédrale Saint-Pierre n’est pas très loin.

En plus d’être un coiffeur de renom, Édouard est un grand joueur de tarot. C’est un costaud, il se bouffe plusieurs championnats partout en France.

Au fil des nuits, des parties de tarot se sont succédées autour de la table ronde dans le salon au premier étage. Le tarot, c’est un jeu de cartes pour grande personne.

Je dormais sur le tapis au pied de la chaise de maman. Comme ça, je voyais les pieds de maman et ceux des autres. Ceux de la table ronde sont fixes et impénétrables.

Édouard et Marie-Paulette De La Jacques Dubois Fleuri ont un chien, c’est un vieux labrador. Son manteau est fauve.

Sous la table ronde, il dort souvent à côté de moi.

Un jour, il est mort. Je n’avais donc plus de compagnon sous la table ronde. Maman me proposa de dormir dans un lit d’appoint dans la chambre du fils des De La Jacques Dubois Fleuri, au fond du couloir. C’est un long couloir, étroit et grinçant.

Pascal a mon âge.

Je dors toujours sur le tapis. Je trouvais ce tapis carrément moins agressif optiquement que ma moquette sanguine.

Pascal m’a proposé de dormir avec lui dans son lit. J’avais trouvé cela bizarre. C'est un grand lit d’adulte où l’on peut caser huit garnements de notre taille comme des maquereaux ou des sardines confinés dans leur boîte de conserve. J’ai refusé.

Dans un coin de sa chambre, j’ai dormi une seul fois dans le lit d’appoint.

Maman se bronze le dos, les mollets et bien sûr la plante des pieds. On oublie toujours la plante des pieds. Maman et moi sommes sur la plage. Nous sommes à trois pas du Château de Suscinio. Ce château se trouve à vingt sept kilomètres de Vannes tout près de Sarzeau sur la presqu’île de Rhuys.

Le Golfe du Morbihan n’est pas loin.

Moun se retourne. Je la trouve super jolie avec son bikini blanc, rose et orange. Son bikini, il est tout blanc avec des grosses fleurs aux pétales roses fuchsias et aux pistils orangés.

Malgré ses tous petits seins, le corps de maman est un corps à désirer ou à prendre.

Pas loin d’elle, je me permets la reconstitution des grands architectes d’hier, essayant en sable la reconstruction de l’ancienne résidence secondaire des Ducs de Bretagne.

D’un coup d’œil averti, je vérifie la couleur cuivré de l’épiderme maternelle. Moun pourrait s’endormir au soleil et je n’aimerais pas qu’elle se cuise les cuisses et les fesses.

Lâchant mes pelles, mon sceau et mon beau château de sable, je m’assieds sur le talus au sommet de la plage près d’un vieil épineux. À l’image des vieux cheveux gris des vieillards centenaires, le tronc de l’arbre est comme métallisé et grisonnant. L’arbre a de belles racines au pied de son tronc majestueux.

De loin, je couronne mon beau palais fait de sable. Ma forteresse est bien montée.

D’ici, il est doux et agréable de mater toutes ces formes des fessiers et des seins si bien arrondis de ces femelles exquises, toutes désirables.

Au loin, il y a le flux et le reflux de l’océan bleu, blanc et vert.

Le soleil brille au zénith.

Quand, bien absorbé par cette carte postale, deux gaillards en costard et cravate à peine plus âgés que moi, deux ou trois ans tout au plus, me poussent sur l’épaule.

Ils m’affirment sans preuve ce lieu comme un bout de terre leur appartenant :

- Ce lieu est à nous, tires-toi de là, sinon on te fait une tête au carré.

Je sais que je n’ai aucune chance devant ces deux vilains garçons. C’est une évidence. Ils sont deux. Du coup, j’ai rejoins maman et ma belle forteresse la queue entre les jambes. Mon maillot de bain camouflait mon ridicule.

Je n’étais pas courageux devant l’agressivité. Aujourd’hui encore.

Selon moi, l’agressivité n’a jamais été un moyen de communication à proprement parlé. D’ailleurs, je ne me suis pour ainsi dire jamais battu depuis. Et puis devant les cons, il vaut mieux se taire. Ils ne nous apportent rien, sinon que de la fierté pour soi-même d’être moins con qu’eux.

Dans un début d’après-midi d’automne, nous sommes partis à la campagne à la cueillette de champignon dans les champs. Avec Pascal et Pascale, la sœur de Pascal à peine plus âgé que lui, nous courions dans les champs.

Quelle joie de courir à tout va dans les prés.

Pendant ce temps, Marie-Paulette et Moun, elles, se cassaient le dos à chercher les champignons cachés en dessous les feuilles mortes couleurs ocres jaunes et ocres rouges. Soudain, les deux mamans nous appellent fortement. Pas beaucoup de champignons. On monte dans la voiture. On change de coin.

On redescend du carrosse. Plus loin, au bord d’un talus, Pascal, Pascale et moi escaladons et tournions autour de jeunes feuillus. Marie-Paulette et Moun, elles, ont repris la cueillette sous les chênes d’un autre talus du champ pour dénicher espérons-le les fameux cèpes de Bordeaux.

Le cèpe est un basidiomycète du genre bolet. Marie-Paulette et Moun débusqueront-elles aussi les quelques girolles jaunes orangés si estimées ?

Soudain les deux mamans nous font des signes alarmants avec leurs bras. Les deux ont l’air affolé. Les vaches, loin dans le champ, ne sont finalement pas des vaches.

Non.

Ce ne sont pas des vaches.

Nous avions pénétrés à notre insu le territoire d’un troupeau de taureaux. La situation devenait alors des plus incertaines. Notre position, moi, Pascal et Pascale, devenait du coup très dangereuse. Nous avions deux cents deux mètres à faire pour sortir de ce pétrin avant que les bestiaux cornus nous rattrapent. Les bêtes étaient déjà élancées. Elles avaient commencé leurs courses bien avant nous. Pour nous, trois bambinos hauts comme trois pommes, le sprint était des plus délicats sur ce terrain qui ne ressemblait pas franchement à celui d’un circuit olympique les plus plats.

Les bêtes nous rattrapent.

Un instant pendant la course, j’ai pensé à ma chair pris au piège sous une tonne de viande rouge et martelée de coup de sabot me piétinant. Je me retourne. Je me retourne à gauche pour mater Pascal. Il est sain mais pas encore sauf. Sa sœur est devant moi.

Les taureaux sont tout près maintenant.

J’aspire vivement à sauver mon âme et mon corps. Il ne faut pas tomber. D’un œil, je lorgne derrière moi. Un taureau me fixe. J’ai vu ses petits yeux. Noirs. J’ai senti son souffle sur mon épaule et l’odeur fauve de l’animal.

Il cavale.

Entre son museau et moi trois mètres nous séparent. La machine à concasser est toute proche. J’imagine le pire maintenant. Pourtant, dans le chahut de ces milles sabots, la chance est encore au rendez-vous. La bête a changé subitement de chemin bifurquant enfin sur les cris et les hurlements de nos deux mamans affolées qui ont dû voir perdre leurs trois rejetons.

Encore une seconde et l’animal me broyait.

Il était si proche de moi.

Cependant d’autres taureaux cavalent derrière nous. Le périple n’est pas terminé. Pascal me scotche derrière mais est-il toujours en vie ? Moi, j’ai encore vingt et un mètres à faire. La course est bientôt finie. Pascale est sortie du pré. Enfin, les deux nourricières nous rassurent. Leurs bras nous enveloppent.

Derrière le talus, je regarde une dernière fois ces bêtes qui ont failli nous mettre en bouillie.

Nous changeons de prés.

Pascal est fan de la plantureuse et divine Marilyn Monroe.

Moi, je préfère Mireille Darc. Il faut la contempler dans sa tenue immaculée au large décolleté dorsal dans La Grande Sauterelle avec Alain Delon. Sa robe blanche et collante affirmant délicatement les courbes de son corps met son corps tout entier en valeur, des deux ongles vernis de ses gros orteils aux deux coins de ses lèvres pulpeuses laissant deviner ce sourire tout juste coquin.

La scène est au milieu du film avec Hardy Krüger.

Avec elle, j’aurais aimé faire des cabrioles, caresser ses belles guiboles et gambader avec elle dans les prés voire au mieux dans les dunes perdues au milieu du Sahara algérien.

La naissance de Léonardo

Chapitre 3

J’ai une cousine qui est décédée d’un cancer des os. Elle avait dix sept ans. C’est jeune.

J’ai un seul souvenir d’elle.

J’étais en voiture avec Moun et Paolo, nous arrivions chez ses parents à Crozon dans le Finistère. Pamela descend la rue toute guillerette défilant le trottoir avec une copine.

Maman n’est plus institutrice. Moun est conseillère professionnelle maintenant à l’Agence nationale pour l’emploi.

Jacky est une copine à elle. Elle est parisienne. Jacky vie et travaille à Panam. C’est au cours d’un meeting syndicaliste à Bourges que Jacky et Moun se sont rencontrées.

Jacky est une femme avertie.

Son mari s’appelle Jacquot. Jacquot et Jacky ont un surnom, ce sont les Jakous. Les Jakous ont un fils. Un seul.

Un seul.

Les Jakous ont une maison secondaire à la Baule. La Baule est la station balnéaire des parisiens dans les années soixante-dix.

Les Jakous, les De La Jacques Dubois Fleuri et mes parents sont trois couples épicuriens et festifs.

Le Jameson pour guider l’apéro et les Saint-Émilion pour accompagner les bonnes bouffes ont bon train et bon métro sur des fonds musicaux de disco, de rock-and-roll, de reggae et de jazz.

J’adore Nina Simone, Janis Joplin et Bob Marley.

Maman s’est investie dans le syndicalisme.

Elle est de gauche.

Paolo, lui, ne patauge pas dans la grande sauce syndicaliste.

Les Jakous, les De La Jacques Dubois Fleuri, mes parents et moi séjournèrent plusieurs fois pour les grandes vacances d’été sur l’île d’Houat dans l’archipel des îles du Ponant aux larges des côtes de la pointe de la presqu’île de Quiberon à quelques miles des belles plages belliloises.

Nous faisions tous du camping sauvage sur l’unique longue plage de l’île d’Houat. En breton, Houat, c’est un canard.

Sur l’île, les véhicules sont interdits. Du quai du port unique de l’île d’Houat nous allons sur la plage à pied à travers la lande en gardant le sentier sous nos pieds. Je me souviens de cette étoile de mer couleur brique recueillie sur le quai de départ et oubliée sur le banc du bateau.

Je l’ai contemplé durant toute la traversée.

En culotte courte, le sentier était pour moi difficile à parcourir. Les pics des ronces me déchiraient trop souvent mes genoux ronds et la peau de mes deux petits mollets.

Sur la zone de notre campement favori à l’extrémité de la seule grande plage de l’île d’Houat nous montions directement sur le sable les trois grandes tentes à compartiments. Deux chambres et un salon. Le lieu est sauvage.

Il y a trois tentes. Ce sont les nôtres.

Au loin, séjournent nos seuls microscopiques petits voisins de vacances.

Une tente.

Une seule.

En face de notre bivouac, un gros rocher émerge de l’océan à deux cents trois mètres du rivage. Derrière nous, la lande.

Le décor est fait.

Si j’avais à nommer un petit coin de paradis, c’est ici.

Les grains de sable glissaient et se faufilaient entre mes orteils. Sous mes pieds le sable était mon terrain de jeu. La mer à quarante deux mètres ou à cent trois mètres en fonction des marées nous offrait son invitation pour un bain rafraîchissant.

Cependant, pour les tous petits comme moi, il était formellement interdit de se baigner le matin tant qu’un adulte n’était pas debout.

La patience était de mise.

Derrière notre campement se dressait un très haut talus fabriqué de terre et de sable pailleté de mille deux cents trous. C’était les fenêtres ouvertes des profondes galeries des souris des champs.

Un matin, pour zapper mes baignades interdites, j’ai voulu enfumer les galeries des rongeurs. J’étais l’aventurier Robinson Crusoé sur mon île déserte pour guetter la proie du jour.

Des allumettes volées dans une grosse boîte d’allumettes prise dans un recoin de la cuisinette, du papier journal et des brindilles trouvées là et là ont suffit à m’équiper pour accomplir mon attaque.

Le vent se lève.

Le talus est en flamme. Mais les souris n’ont toujours pas décampé. Affolé, je réveille mes parents pour éteindre l’incendie.

L’ensemble des adultes fourmillent maintenant entre le talus et l’océan. Les bassines, les bouteilles en plastiques et les grandes casseroles sont remplies à raz bord.

Le feu est étouffé. J’ai reçu une belle engueulade.

Belle engueulade.

Sur les grandes ondes France Inter annonçait la météo :

- Sur la Bretagne de belles journées ensoleillées seront accompagnées d’un zeste de zéphyr...

J’imaginais déjà les articles exagérés en première page de la presse écrite et en grand titre pour l’information du jour des journaux télévisés :

- Un jeune garçon a mis le feu volontairement dans les landes sur île d’Houat pour démasquer les renards.

Seulement les galeries des souris des champs n’existaient pas. Ces mille deux cents trous n’étaient que des nids d’hannetons.

Le lendemain matin, ne souhaitant pas à nouveau un autre incendie, je suis allé me baigner seul dans l’océan.

C’était royal.

Les adultes n’étaient pas levés. Quand Zoé, fille d’un libraire qui a pignon sur rue dans l’enceinte de la vieille ville de Vannes et copine aux Jakous, aux De La Jacques Dubois Fleuri et mes parents se pointe vers moi.

Zoé est en vacances avec nous.

Elle a dix sept ans.

Son ossature est solide et sa poitrine est lourde et copieuse.

En descendant la plage pour me rejoindre, elle sautillait, gambadait comme une gazelle avec ses longs cheveux bruns dans le vent.

Zoé a les seins nus.

Dans sa course les seins de Zoé partaient dans tous les sens.

Elle a tout d’alléchant.

Pour moi, cela a été une série d’images vu en accéléré comme sur des cassettes VHS en mode lecture rapide.

À ce moment là, au lieu de me baigner dans les vagues, j’aurai aimé courir vers elle pour soulager et soutenir ce grand balancement chaotique de ses deux gros ballons. Mais j’étais dans l’océan bleu, vert et blanc.

Blanc avec l’écume.

Mes petites prunelles vertes se sont fixées sur ces deux gros nichons.

Elle s’approche de moi.

Elle est grande.

Maintenant, je suis partagé entre l’envie de lui poser délicatement une main sur le creux de ses hanches ou de me frotter contre elle pour bien sentir ses grosses mamelles sur mon poitrail.

Mais pour ne pas avoir attendu un adulte debout pour me baigner je crains les remontrances.

Et Zoé me dit :

- Bonjour Andy !

Je lui réponds :

- Bonjour Zoé.

J’ai senti un de ses tétins effleurer ma peau douce.

Peut-être ai-je rougi ?

Elle s’éloignait de moi maintenant pour se taper quelques brasses. Elle ne me dit point mot sévère ni point mot non plus à mes parents pour ce bain en solo interdit.

J’avais trouvé Zoé vachement cool.

L’été se termine. Sur la route, Paolo a trouvé un chien égaré. Gris-gris.

L’automne et l’hiver passent.

Maman est enceinte. Moun accouche à l’hôpital de Vannes.

Léonardo vient de naître.

Précisément soixante et un mille cinq cent soixante six heures nous séparent.

Le lendemain de l’accouchement nous étions en famille dans la chambre de l’hôpital. Paolo me donne les clés de la voiture. Il me demande de sortir le cabot. Le chien est dans la voiture.

J’ai sorti le chien. Pas longtemps. J’ai remis Gris-gris dans la voiture. En revenant Paolo et moi constations les dégâts. La bestiole avait déchiqueté tous les fauteuils en cuir de la voiture.

C’est une coupée sportive jaune moutarde. Une petite BMW.

Paolo n’était pas content du désastre. Il pouvait l’être.

Paolo m’a engueulé vivement comme un chien ne croyant pas que j’avais sorti Gris-gris.

Paolo pouvait avoir raison de me corriger mais j’avais pourtant sorti le chien. Certes pas très longtemps.

Cinq jours plus tard, maman sortait de l’hôpital.

Léonardo est né dix jours après mon anniversaire, onze jours après le décès de Georges Pompidou, Président de la République française.

Je suis avec Paolo dans la voiture sur le chemin du scrutin justement. Le feu est rouge. Dans un carrefour, je me souviens de Paolo lorgnant la dégaine d’un passant aux cheveux longs.

Le jeune homme avait l’allure d’un trainé un peu efféminé, la tête noire et frisée. De la fenêtre de sa voiture, Paolo jugeait-il le faignant drogué, le joint au bec, ou jugeait-il l’homosexualité soupçonné du garçon ?

Le bulletin de Paolo déposé dans l’urne, nous sommes retournés à la maison. Un arrêt dans une boulangerie-pâtisserie. Il ne faudrait pas oublier le corps du Christ en ce jour dominical. Paolo n’est pourtant pas croyant.

Moun ne pratique pas sa religion non plus mais maman croit en quelque chose.

Sur le chemin du retour, j’imaginais Paolo avoir voté le politicien, candidat à l’élection, aussi homophobe que lui.

Supprimerait-il aussi ces gens porteurs de pantalons à pattes d’éléphant rayures bleues, jaunes et marron aux chemises blanches à fleurs roses, orange et violettes ?

Le dimanche 19 mai 1974, Valérie Giscard d’Estaing est élu Président de la République.

Deux mois passent.

Moun est sortie s’acheter des cigarettes. Deux paquets de Gitane. Elle me laisse à la maison avec Léonardo dans les bras en bonne assise dans le creux du canapé. J’ai mon frère sur les genoux.

À son retour, Léonardo et moi pleurions à plein sanglots. Mon frère s’était mis à pleurer et ne sachant quoi faire pour le soigner, j’ai pleuré aussi de toutes mes larmes.

En colère contre elle pour m’avoir laissé tout seul avec Léonardo, je suis parti bouder dans ma chambre.

Durant la nuit, un crustacé s’est glissé sous mes couvertures. Il longe la bordure de mon lit. Aux aguets ce monstre aquatique se dresse maintenant dans un coin du fond de mon pieu.

Je flippe.

Mes orteils sont en danger.

J’ai crié :

- Au secours...

Une partie de mes draps ont été mouillés avec le homard trempé. Je ne veux pas être coupable de ce dommage.

Le crustacé armé de ses deux grosses pinces aux pointes menaçantes et noires a sa carapace ocre, orangée et presque rouge. Des reflets brillant aux nuances bleues et noires.

Moun accourut me sauvant à temps de ce combattant imaginaire.

C’était un mauvais rêve. Il était bientôt l’heure de se lever. Je déjeune. Un chocolat chaud. Un pain beurre demi-sel. Un jus d’orange. Un fruit. Un fromage suisse.

Salle de bain.

Parka gris.

« Shoes » bien serrées.

Sac d’école sur le dos.

Maman me lança dehors avec énergie. Une grosse bise sur chaque pommette. J’ai huit minutes à faire à pied pour rejoindre mon école.

Commentaires

1. sandie le 11-04-2011 à 12:41:32 (site)

Non mais c'est quoi cette histoire t'écris des nouvelles maintenant ????

j'ai lu le chapitre 3 malgré la première phrase peut engageante, c'est drôle, plein de fraîcheur, de candeur, un style d'écriture que j'aime, je vais devoir me soumettre à une séance de rattrapage c malin !!

2. xmissbzh le 11-04-2011 à 13:05:30 (site)

désolé sandie... merci pour tes compliments. Pas facile de se mettre à nu. Tu devrais lire la préface, le premier et deuxième chapitre. La suite dans les prochains jours... Je t'embrass. à+

3. sandie le 12-04-2011 à 15:08:33 (site)

c'est marrant celà éveille en moi des saveurs et des souvenirs enfantins que j'imaginais avoir perdu...Merci je continuerai à te lire.

bises

4. xmissbzh le 12-04-2011 à 16:53:05 (site)

bonjour sandie,

comment vas-tu? As-tu lu la préface, le premier et deuxième chapitre?

Heureux que mon écriture te plaise et qu'elle te rapelle des souvenirs juvéniles.

Je viens de mettre en ligne le quatrième chapitre. Je te souhaite donc un bon voyage dans mon histoire de vie.

à bientôt. biz

5. sandie le 13-04-2011 à 15:57:01 (site)

Vas bien !

oh que oui g tout lu le 4 aussi !! soudain me sont revenu à moi aussi les week end mise en bouteille,les étiquettes collées avec un mélange de farine et d'eau, Grand père arrosant copieusement sa soupe, les week end de ripaille autour d'un pauvre cochon dépecé et le p'tit voisin d'en face qui en pinçait pour moi...parti lui aussi trop vite, trop tot !

6. xmissbzh le 14-04-2011 à 12:51:50 (site)

eh bien que de point commun... je pensais être privilégié avec ces bains de sang énivrant, c malin. je lance donc le cinquième chapitre ce jour (absent hier) après ce commentaire obligé (priorité au fan club)... lol

je t'embrass. à+

7. xmissbzh le 25-04-2011 à 19:16:24 (site)

alors mademoiselle sandie, as-tu continué les autres chapitres?...

dit-moi, maintenant que tu me connais un peu, peux-tu me dire quel est ton paragraphe ou la phrase préféré de ce que tu as lu de mon autobiographie?

en réponse, je te citerai mon passage préféré.

je t'embrasse.

... à+

8. sandie le 26-04-2011 à 12:46:24 (site)

Mon bon Monsieur Andy...tu publies plus vite que je ne lis lol !

9. xmissbzh le 27-04-2011 à 14:11:45 (site)

ah bon dommage... je te pensais lectrice assidue. Aussi, je pensais publier le 8ème chapitre ce jour. Devrais-je attendre? Non.

Le devoir m'appelle.

à bientôt. bye. à+

10. sandie le 27-04-2011 à 15:45:11 (site)

J'ai rattrapé mon retard pas plus tard qu'hier soir...moi aussi j'ai un devoir qui m'appelle il a 5 ans et fait des guirlandes de poissons lol

....hop hop hop allez chapitre 8-9-12... je repasse vite

a+

11. sandie le 27-04-2011 à 22:17:45 (site)

C'est difficile ce que tu me demandes là...c'est comme prendre un seul chocolat dans la boite de l'ambassadeur ... dans ce chapitre ci, le homard m'a fait rire mais au faite était-ce vraiment un homard ???...Dans le 5 Moun un fusil à la main, le silence, l'inquiètude qui ont suivi m'ont beaucoup touché...Ces deux nuits torrides avec Olga m'ont fait pensé a un été 57 d'Alain Fleischer...et puis le passage du pipi culotte je me suis revue à 6 ans en culotte dans une salle de classe au côté d'un garçon en slip lui aussi, attendant qu'on me revêtisse d'un affreux pantalon jaune moutarde, sec certe, mais jaune moutarde quand même trop la honte lol...tu vois beaucoup trop à dire alors je mange tout les chocolats autour d'un bon whisky !!

12. xmissbzh le 28-04-2011 à 12:26:33 (site)

bonjour sandie,

pour ce qui est du chocolat, il y a les pyrénées aussi. Miam, miam... tout est bon à prendre, c'est comme du cochon.

Pour le homard, c'était peut-être une langouste, dans tout les cas c'était bien plus gros qu'une langoustine, ça c'est sûr. Merde, le lit est encore trempé...

Olga, pour la copine de ma mère, elle méritait le détour sur sa place rouge. et le crustacé n'était point là pour tremper les draps. tout va bien.

Quelle affreux pantalon jaune moutarde... bouh !!

Le neuf est à paraître bientôt, je le retravaille avant de le publier... dure tâch !!

Ainsi tu pourras continuer à te régaler de pyrénées ou d'ambassadeur devant un bon jameson... glaçon avec ?!

Sinon, en ce qui me concerne, j'aime le passage avec les deux étudiantes et le paragraphe qui suit avec la moquette sanguine et le volcan. que de rouge...

La soupe de poisson de Moun n'est pas mal non plus...

à+

édité le 28-04-2011 à 12:28:42

13. sandie le 03-05-2011 à 18:49:30 (site)

la soupe de Moun c'est vrai !! elle venait à la suite...

Oui avec glaçon mais plutôt un JD alors !

14. xmissbzh le 04-05-2011 à 14:49:17 (site)

le JD, je te l'offre quand tu veux...

combien de glaçon?

pur, coca, breizh-cola?

à+

(j'ai du édité, j'avais oublié le H en final de breiz... bouh!)

édité le 04-05-2011 à 14:58:25

15. sandie le 04-05-2011 à 16:46:15 (site)

La perfection n'est pas de ce monde...Alors édit !!

J'aime les deux avec ou sans cola, je ne savais pas que comme la corse vous aviez votre coca, j'irai me coucher moins idiote mais avec grand soif...en chronopost le JD STP !!

A+

16. xmissbzh le 04-05-2011 à 22:49:24 (site)

ben moi non plus je mourrais moins bête... le cola corse, connaissais point.

pour info, le slogan de la marque c'est :

"le cola du phare ouest".

pour celui qui a de la jugeote, je trouve le jeu de mot très bien vu (deuxième jeu de mot)... je me surprends parfois, ça va les chevilles reste en place.

pour le JD, ça aurai été plus sympa à deux sur une terrasse d'un café corse ou d'une plage bretonne...

je t'embrasse. à+

La soupe de poisson

Chapitre 4

Mes parents ont vendu notre appartement de Vannes, je n’ai plus mes huit minutes à faire pour aller à l’école en guibolles. Nous avons déménagé pendant les grandes vacances. Tous les quatre habitons maintenant Larmor-Plage.

Larmor-Plage c’est la station balnéaire de Lorient.

C’est.

Sur l’autre trottoir de la rue où nous avons aménagé, rue du Petit phare, il y a le Camping du Petit phare. De l’autre côté du terrain aménagé pour les campeurs, il y a effectivement un petit phare.

Il est tout blanc et le chapeau rouge vif. Je le vois de la fenêtre de ma chambre. J’ai su en arrivant que ce camping aurait été un sublime terrain de jeu pour moi en dehors de la période estivale.

C’est sûr, j’aurai l’occasion de rencontrer les week-ends les autres gamins du quartier.

Paolo a changé de travail. Il est maintenant agent immobilier dans une petite agence.

Son patron roule en porche rouge.

J’étais assez fier de mon père de le voir responsable de son agence.

La boîte mère se trouve à Brest.

C’est encore l’été et les rayons du soleil frappent le canapé ocre rouge du salon. Je suis assis à côté de Zoé, la fille du libraire vannetais.

La fille est en week-end chez mes parents. En lorgnant son décolleté, à côté de moi, les images saccadées de Zoé avec sa poitrine nue déambulant sur la plage de l’île d’Houat refaisaient surface. Je me rappelais avoir senti un de ses durs mamelons sur moi. Ses pléthoriques nibars m’interpellent toujours et toujours. La vue appétissante sur cette faille profonde et presque secrète de son décolleté m’engloutisse désespérément dans un langoureux désir.

Lui caresser les seins.

Je suis toujours habillé à côté d’elle dans le canapé du salon.

Ne rien faire accélère subitement mon rythme cardiaque. Le tempo et les tempi des battements de mon cœur deviennent vite chaotiques.

Je suis trop gourmand.

Zoé transpire. C’est l’été.

Discrètement, ma petite main se faufile. Ma petite main est passée entre ces deux gros ballons. C’est chaud comme deux croissants encore chauds.

J’aurai aimé poser mes doigts sur le mamelon d’un sein. Le monticule d’un mont pour atteindre mon objectif. J’aurai pu m’attarder sur les détails de l'aréole puis du tétin pour mieux le titiller.

Mais Zoé, plus rapide, est intervenue. Sa main a rattrapé et stoppé radicalement mon élan.

- Tu es un coquin ! Qu’elle me lance.

Elle me retira la main.

J’étais vexé.

J’aurais aimé être un grand à ce moment là pour avoir le droit de continuer à toucher sa peau et ses formes. J’étais malheureux. Une conquête entière de ce corps féminin que j’avais imaginé plausible dans ma course m’échappait.

Aussi je savais que ma raison de vivre était maintenant de grandir au plus vite pour découvrir ce temple.

J’imaginais le con magique.

Aussi, attiré par le genre féminin, je voyais mon contraire comme un corps à ausculter.

À croire mon comportement, nous pourrions imaginer que j’étais guéri de mes attouchements. Pourtant j’ai pleuré devant le portail de ma nouvelle école, Notre Dame de la clarté, le jour de la rentrée des classes.

Le chemin du douanier sépare la plage de ma nouvelle école.

Je craignais effectivement de manière inconsciente que l’on me touche une nouvelle fois.

Une maîtresse de l'école, c’est une copine à mon père, me rassura rapidement dans ses bras.

Maman devait me laisser pour ne pas être à la bourre à son travail.

Curieusement, j’avais sympathisé rapidement avec deux de mes camarades de classe, Éric et Agnès. En première année du primaire, les week-ends, Agnès et moi allions régulièrement chez Éric.

Au premier jour d’école, j’avais remarqué Agnès parmi toutes les autres bouilles féminines de la classe.

J’étais tombé amoureux véritablement.

Le week-end, nous passions une partie de notre samedi après-midi dans la chambre d’Éric. Parfois on jouait dehors sur la plage devant chez Éric.

Du bureau privé du père de Éric, au premier étage, nous avions une vue approchée sur la citadelle de Port-Louis, de l’autre côté de la rade avec la longue-vue. Nous pouvions aussi regarder de près les voiliers qui sortaient de la rade ou qui rentraient au port.

La chambre d’Éric est au rez-de-chaussée. La pièce est étirée. La porte-fenêtre s’ouvre sur le jardin.

Nous jouions parfois tous les trois au papa et à la maman.

À ce jeu, Éric jouait toujours le rôle du père. Pour prétexter ses heures de labeur, il jouait seul dans le jardin ou dans sa chambre.

La règle de la hiérarchie familiale n’encourageait-t-il pas le mari à apporter le beurre pour vivre, boire et manger ?

C’est toujours moi qui jouais le rôle du bambino. Je singeais donc l’enfant sans trop de peine aux pieds des chevilles d’Agnès dans une studette destinée aux convives des vieux de Éric. C’est une annexe aménagée derrière la maison principale.

Ce lieu nous rend bien service. Nous l’avions aménagé comme notre foyer pour le jeu.

Comme dans un cocon, durant les grandes vacances, après une année de pusillanimité, enrobée quand même de délicatesse et de galanterie timide, je m’étais enfin décidé à déclarer mon amour.

Seul tous les deux, je trouvais la situation facile pour séduire Agnès. Mais elle refusa mes avances. Pour toujours.

C’est elle qui me la dit.

Ne faillant pas à ma fierté, j’ai essayé à ne pas dévoiler mon chagrin.

Doucement, j’ai glissé dans une décrépitude mentale. J’avais perdu l’envie d’apprendre. C’est pourquoi mes notes qui suivirent en deuxième année du primaire furent catastrophiques.

J’étais déjà comme un grand garçon. J’avais imaginé Agnès comme ma femme pour la vie. Un large chiotte turc n’aurait pas suffit pour évacuer toute ma détresse et tout mon désespoir.

Les notes de ma première année avaient pourtant été radieuses. En deuxième année mes notes ont dégringolé de manière prodigieuse.

Aussi, Moun et Paolo m’ont interrogé sur ce gouffre vertigineux :

- Que se passe-t-il à l’école cette année, Andy ?

Impénétrable, j’ai répondu :

- Je ne sais pas. Pourquoi ?

Mes parents, tout les deux :

- Hum...

Moun et Paolo se sont interrogés quelques heures voire plusieurs semaines.

Sans tous les éléments, ils conclurent, finalement, que j’étais devenu jaloux de l’affection de Moun porté sur Léonardo, mon petit frère.

Paolo approuva mais il en n’était pas forcément convaincu. Les conclusions affirmées par Moun étaient de l'astigmatisme.

C’est à ce moment là que j’ai décidé de me couper du monde.

Paolo s’était offert un bateau en bois de sept mètres dix sept de long précisément avec son gros moteur hors-bord de cinq cents chevaux. Je ne compte pas les fusées de détresse obligatoire, les gilets et la bouée de sauvetage en forme de fer à cheval et la corne de brume.

En option, Paolo s’était acheté trois casiers pour remonter des crabes et des araignées, des homards et des langoustes, deux filets de cinquante mètres et six lignes de traîne comprenant dix hameçons chacun.

Le dimanche matin, quand la météo ne permettait pas une sortie en mer avec Laure-Eva, c’est le nom que nous avions attribué à notre barque, Paolo se mettait à table, accoudé à son journal, pour se goinfrer dans le séjour des bonnes et des mauvaises nouvelles de l’Ouest-France.

La table est costaud.

Lorsque midi sonnait dans le séjour, Paolo se tournait devant l’écran de la télévision pour s’empiffrer des bonnes blagues du Petit rapporteur.

L’émission reconnue pour son humour caustique était présentée par Jacques Martin animée par les grands compères de l’époque en passant par Pierre Desproges.

Bienvenue au club et bienvenue à Montcuq.

Montcuq, c’est une petite commune du Lot dans les Midi-Pyrénées. Si vous devez vous y rendre, accompagnez vous de Pierre Desproges. Ce comique se transformera en excellent guide touristique.

Si Paolo regardait avec ferveur Le petit rapporteur, il avait comme émission fétiche L'École des fans.

D’ailleurs, je trouvais cela assez frustrant de voir mon père s’émoustiller avec autant d’enthousiasme devant ces autres gones invités à cette école.

Ils étaient tous autant timides que moi.

J’aurai préféré que Paolo s’occupe de moi et de Léonardo.

Quand certains étaient désinvoltes devant la caméra, j’essayais de me rendre intéressant devant Paolo.

Le hors-bord de cinq cents chevaux fragilisait à haut régime les tympans lors des traversées expéditives pour approcher au plus vite les côtes de l’île de Groix au large de Lorient.

Nous avons ancré une fois le bateau au milieu d’une crique à cinquante deux mètres d’une plage minuscule et déserte. De la terre ferme la plage est difficilement accessible.

Au bord du rivage, la mer était aussi pure et limpide que l’eau de roche.

On pouvait voir distinctement la couleur du sable ocre jaune, des galets blancs et gris, des algues vertes ou marron se faufilant au gré du courant, des petits poissons argentés ou colorés et des crabes rouges, les dormeurs, filant de cache en cache dans les crevasses des gros cailloux et des rochers.

Au retour de Groix, nous mettions le moteur à bas régime pour pêcher à la traîne plein de maquereaux. Il faut tomber sur le banc.

Les maquereaux n’ont pas de vessie de flottaison comme la plus part des autres espèces de poissons. Ils sont donc obligés de se déplacer sans cesse pour ne pas plonger dans les profondeurs.

Cela leurs permettent de garder la ligne.

Et comme tout effort mérite repos et récompense, c’est sur un tapis de sable au fond des abîmes qu’ils hivernent en troupe pour récupérer de leurs inlassables parcours de l’année restante.

Avec leurs chemises grises, bleues, vertes, argentées et rayées d’un noir profond, s’ils n’ont pas encore de sobriquet, je les surnommerais « les zèbres des abysses ».

Leur chair au goût particulier, il est vrai un peu puissant et poivré, en fait un poisson pas souvent apprécié. Pourtant, c’est un poisson délicieux cuit à la poêle au beurre demi-sel et à l’huile d’olive. Sur le vif de la cuisson y mettre le trois quart d’une cuillère à soupe de moutarde de Dijon.

Dans l’assiette, ajoutez un mélange de cinq baies, un peu de fleur de sel de Guérande et un filet de jus de citron vert.

Accompagnez le maquereau suivant votre appétit de deux, trois ou quatre petites pommes de terre nouvelles cuites à l’eau surmontées d’une noix de beurre.

C’est un régal.

En dessert, je vous propose un pamplemousse rose imbibé de miel d’acajou ou de sucre roux gratiné au four. Un délice.

Pour les amateurs de vin rouge, un Domaine L’Aiguelière Coteaux-du-Languedoc Montpeyroux Côte Rousse 2005 pour ce poisson et ce dessert sera parfait.

À cette époque, Moun nous concoctait une authentique ambroisie grâce aux poissons péchés dans les filets de Paolo.

C’est une soupe de poisson au goût très proche d’une bouillabaisse de Provence. Maman utilisait les vieilles et les dormeurs chopés dans les filets et les casiers de Paolo.

En Bretagne, la vieille et le dormeur sont les noms du labre et du tourteau.

Moun gavait le mixeur, une marque allemande. Les vieilles et les dormeurs étaient déjà hachés et broyés grossièrement par les soins de maman. Au cours de la cuisson, le sublime des saveurs, certainement parfumé de safran et d’huile d’olive, fleurait dans toute la maison.

Lorsque le met était servi dans l’assiette creuse ou dans un bol chacun de nous pouvait épicer cette gourmandise de rouille, ailloli aux piments rouges, ou le garnir de croûtons grillés, sautés au beurre, en les bouchonnant à l’ail. Parsemez une poignée de parmesan râpé sur l’ensemble. Incorporez une cuillère à soupe de vin rouge. Pour les adultes, c’est la cerise sur le gâteau. Effet garanti.

C’est ce que l’on appelle mettre du raisin dans son potage.

Tu te régales et tu te tais.

Il y a un monde de silence. C’était tout simplement inexplicablement bon. Ce cocktail de fruit iodé se glissait dans la gorge comme un dessert idéal.

Que dire de plus. Je félicite Paolo pour sa bravoure. Sans les deux filets et ces trois casiers ce truc magique n’aurait jamais vu l’existence dans nos gamelles. Je remercie évidemment ma divine mère pour sa petite sauce dans la cuisine et je salut notre mer chargée de ses fruits si délicieux.

Moun, Paolo, les De La Jacques Dubois Fleuri et les Jakous de Paris sont toujours aussi complices.

Cependant les soirées de parties de tarot sont moins souvent organisées.

Toujours l’alcool aussi festif, nos six acolytes se sont trouvé une nouvelle passion. Cadre dans une agence immobilière et participant à la Foire Exposition de Lorient, Paolo a négocié un marché à bon prix avec un exposant, un viticulteur venu d’Aquitaine.

Tous les étés, nos six complices se font livrer une quantité astronomique de vin bordelais en cubitainers de vingt-cinq litres. Chaque livraison compte six cents à neuf cents litres de bordeaux.

La drôlerie de ce nouveau plaisir, c’est de transvaser le contenant des cubitainers dans les bouteilles encore creuses. Certains de l’équipe ont la tâche fastidieuse de vider les cubitainers.

Les bouteilles se remplissent mais pas qu’elles.

Quelques verres traînent ici et là.

Mon rôle est de placer les bouchons de liège dans une fente de la très lourde boucheuse en fonte. La boucheuse à trois pieds. L’outil a été attrapé chez mon grand-père, Zo.

Zo a été ferrailleur et chiffonnier à une époque de sa vie, après la Deuxième guerre mondiale.

Quand le bouchon est placé dans la fente, maman active de tous ses bras le long manche de l’engin. Le bouchon est ainsi étranglé par les fers de l’engin et se loge sans avis dans la gorge de son nouveau réceptacle. Les bouchons ont été préalablement ramollis dans un seau d’eau la nuit entière.

Après quoi, maman ou moi enlevions avec délicatesse la bouteille assise sur son socle à bascule de la boucheuse. Le retour du socle pouvait casser la bouteille.

La bouteille est prête à être étiquetée.

Quand une cinquantaine de bouteilles avaient leurs bouchons pris dans le goulot nous les étiquetions justement. Il faut les étiqueter.

Les étiquettes sont déjà préencollées. Baignées dans une bassine depuis deux heures pour dessécher leur colle les vignettes sont enfin mûres pour être placardées sur leurs nouvelles pyxides bourrées de sang christique.

Il nous fallait deux jours d’un bon week-end pour transférer tout ce liquide des cubitainers au sein de toutes ces bouteilles.

Le week-end était joyeux.

Après cela, les adultes se chargeaient de remplir le coffre des voitures.

Deux ans plus tard.

Maintenant je connais tous les coins de rue de Larmor-Plage. C’est une cité huppée. Certains commerçants de Lorient ont d’ailleurs construit ou acheté leur nid dans les rues de cette cité.

Le père d’Éric, par exemple, est directeur régional d’une enseigne aux prix très compétitifs. C’est un supermarché.

C’est l’hiver. Durant les vacances de février j’ai été invité à suivre Éric avec ses parents à La Plagne pour l’accompagner. C’est en Savoie dans les Alpes.

La Plagne est une station de sports d’hiver créée en 1961.

La Plagne, c’est une araignée dorée couvert d’un manteau de fourrure.

Tout en haut sur les côtés de la piste verte la neige est poudreuse. Et sur l'initiative d’Éric exigeant nous avons tenté du hors piste.

Une fois.

Après neuf coudées, courte distance, j’avais malencontreusement égaré mon ski gauche. Mes mains sont glacées dans la neige à chercher le ski perdu. Après treize minutes de fouille, nous avons repris la piste.

Fin de matinée.

Maintenant avec les parents, le frère et la sœur nous passons à table. En entrée, une salade verte. Le manche à balai dans le cul, la sœur d’Éric me lance :

- Peux-tu ne pas couper ta salade pour la manger. Tu dois plier la feuille en quatre et la piquer. Tu goberas ensuite la laitue en faisant garde qu’elle ne se déplie pas. Il ne s’agit pas d’arroser de vinaigrette les murs ni tes proches voisins de table, d’ailleurs.

Ironiquement, j’ai pensé :

- Ma belle, surveille ton fessier sinon je vais te les caresser sévèrement avec mes couverts.

Il y a eu un silence dans la salle.

Huit mois ont passé. C’est l’automne.

La Sologne est une région de plaine. Pays parsemé d’étangs, de landes et de belles forêts. La région est prisée pour sa pêche et la chasse à foison.

D’ailleurs la chasse était la passion du père d’Éric et nous y sommes allés, un week-end, en Sologne. Le Range Rover était jaune moutarde tirant sur un jaune caca d’oie.

La route a été longue.

Sur place, le père d’Éric et ses compagnons de chasse allaient à pied dans la nature. Il faut les imaginer habillés en vert kaki, façon militaire, les bottes marron, leurs fusils ouverts et chargés sur l’épaule. Les munitions plaquées sur le ventre, sur le côté et sur le bas du dos.

Croyez-moi, ils n’ont pas l’air franchement de jeunes carabins avec leurs tenues vertes et leurs carabines.

En fin d’après midi, les hommes nous abondaient de leurs milles perdrix grises encore chaudes mais sans vie.

Ce gibier, dit aussi perdrix commune, a une viande forte et poivrée appréciée des connaisseurs.

Il n’y avait point de bartavelle.

Les mères cuisinaient les oiseaux, déplumés avec soin, dans une sauce au poivre et les accompagnaient dans les assiettes de patates sautées ou de pommes de terre cuites à l’eau. Dans la journée, les mères papotaient ou crayonnaient les mots croisés sur le journal du week-end.

Pendant ce temps, Éric et moi devions rester toute la journée aux pénates. On s’ennuyait, Éric et moi, au milieu de tout cela.

Nous étions strictement interdit de jouer tout les deux dehors sur la parcelle du terrain et des alentours pour ne pas être percés malencontreusement par les plombs échappés des fusils des époux ou des autres.

Paolo me conduit en voiture à l’école. Il est inquiet. La tempête a frappé durant toute la nuit. Et Paolo craignait ce que nous allions découvrir ensemble. En milles morceaux, le bateau de Paolo était déchiré sur la plage. La coque ouverte comme une femme césarisée, ici, sur la plage, le moteur noyé dans une flaque d’eau et plus loin le chiotte bel et bien sorti et arraché du ventre de sa mère.

Le carré du bateau était équipé d’un petit chiotte blanc. Carrément pas courant pour une pirogue de ce gabarit.

Le carré a été déchiqueté. Une véritable mise à mort.

Pour la première fois, j’ai vu Paolo dénudé de son armure. Les yeux humides. J’aurai presque dû mettre en boîte, pour garder en souvenir, une de ces larmes embryonnaires dévoilant sa tristesse.

Par contre, son visage, lui, ne cachait pas sa stupeur. Blanc.

Moi, à ce moment, j’ai compris qu’il n’y aurait plus aucunes virées en mer avec le Laure-Eva.

Plus tard dans la journée, en récréation, j’ai pensé inévitablement à toutes ces heures passé sur l’eau quand nous allions, Paolo et moi, poser et remonter les trois casiers et les deux filets.

Je savais que les parties de pêche à la traîne en famille pour pêcher les maquereaux il n’en y aurait plus non plus et Moun ne nous ferait plus jamais ce potage qui exaltait tant la famille et tous les autres amis.

Sur cette plage de Toulhars, en fonction de la météorologie, les élèves se dépensaient scrupuleusement en fonction de l’énergie et de l’exigence de la maîtresse pour exercer les heures d’éducation sportive.

Sur cette plage au soleil.

Après le bateau en bois, un chien à poils courts.

C’est une femelle.

Son manteau est fauve.

Le poil est court.

Le boxer est un chien réputé pour sa force musculaire et son caractère docile avec les enfants.

Un matin, je me suis caché derrière la réserve de vin au fond du garage de la maison. À cet endroit précis, le sol est en terre battue, au fond du garage. Par terre, les insectes grouillent. Une quantité de fourmis, des araignées, trois, quatre, des pinces-oreilles, une famille de quatre membres.

Je m’étais caché derrière la réserve de vin pour sécher les cours de dix heures du matin échappant ainsi à un contrôle de mathématiques.

Je suis au collège depuis un an.

Mon père doit sortir le chien maintenant.

Lili.

Malheureusement, la chienne s’est pointée directement sur la cachette. Ma présence n’avait pas échappé aux fosses nasales de Lili.

Paolo s’approchait aussi pour attraper le chien qui lui désobéissait. Tandis que j’essayais de rebrousser en silence l’élan de la chienne, je feintais mon père au mieux de mes possibilités.

À cet instant, je me suis rappelé que j’avais des toutes petites couilles. Lili retrousse finalement son corps fait de muscles solides. Son museau noir et carré a suivi les appels draconiens du paternel. J’ai bien failli me faire débusquer. Papa était à deux pas de ma cache.

Finalement la chienne est montée à l’arrière de la caisse du vieux Paolo.

C’est l’été.

Nous déménageons de Larmor-Plage pour habiter Ploemeur.

Moun et Paolo ont fait construire une maison contemporaine sur le dernier terrain d’une zone constructible à St-Bieuzy.

St-Bieuzy est un lieu-dit entre la côte et Ploemeur.

Ploemeur caresse les murs de certains immeubles de Lorient. Sur la côte, il y a Lomener. C’est une bourgade de mille six cent cinquante cinq habitants. Elle fait parti de la circonscription de Ploemeur.

St-Bieuzy n’est pas une station balnéaire du tout. Du coup les happy-few ne s'y collent pas du tout ni même ne s’y attardent.

Pour la rentrée des classes je passe en cinquième et je n’aurai plus de car à prendre pour me rendre à l’école.

J’affronterai dorénavant le vent, la pluie en vélo.

Le divorce des parents

Je suis assis sur une chaise à côté de maman face à mon professeur de mathématiques pour suivre la réunion parents-élèves au collège Notre Dame de la Terre. Monsieur le professeur avait été aussi celui de maman. C’est un sage. Un des rares de ce monde. C’est un drame pour notre génération. Complice, le professeur balance à ma mère :

- Moun, pour Andy, un plus un ne font pas forcément deux...

Aujourd’hui, j’aurai répondu à Monsieur le professeur :

- Monsieur, un et un font inéluctablement deux mais cela n’est pas forcément systématique. Observez les mathématiques quantiques...

Notre Dame de la Terre est un collège régenté par une poignée de frères plus ou moins judéo-chrétiens vêtus sobrement de noir.

Il y avait le directeur et les autres. Les surveillants.

En récréation, les filles et les garçons étaient compartimentés. La cour au pied du château servait pour les grands pénis plutôt ingrats et sauvages. La petite cour pour le sexe faible.

À chaque interclasse nous devions nous ranger en silence et dans l’ordre tels les quatre frères de la célèbre bande dessinée. Dans un ordre croissant.

Étions-nous daltoniens ?

Si bien que les garçons profitaient des salles de cours et des couloirs pour flirter les filles. Pour moi, seul le parfum des filles me suffisait dans le courant d’air des corridors.

L’absolutisme était de rigueur.

Au réfectoire aussi.

Un frère assis sur sa chaise haut perché sur l’estrade mangeait devant sa petite table accompagné d’un verre de vin. C’est le sang du christ et le carafon n’est pas loin.

En début de semaine, le frère faisait la quête à qui avait oublié sa serviette. Un sou, c’est un sou.

Quand l’un de nous élevait la voix trop forte, l’élève avait droit au manche à balai. La moitié d’un manche était glissé le long de la peau du dos et des fringues longeant ainsi la rugueuse colonne vertébrale. Le bas du manche était maintenu dans le pantalon. Du coup comme redressement sévère, du zénith au nadir, du cou jusqu’aux vertèbres lombaires, le dos se tenait droit. Mais le manche pouvait être aussi positionné horizontalement au milieu du dos en dehors des vêtements tenu et verrouillé par les deux saignées. La posture devenait alors contraignante pour couper sa viande et pour attraper ces petits pois avec ses quatre dents de la fourchette.

Chaque table avait sa fillette d’eau que l’on abreuvait à volonté au robinet dans un coin de la salle.

En sortie de cantine au gré des envies du curé, nous nous exécutions à une série de dix « Je vous salut Marie » exigé par les boutons de notre chapelet et un « Notre Père qui est aux cieux » dans la toute petite chapelle de l'école située en dessous du réfectoire.

Nous n’avions qu’un étage à descendre.

Des escaliers.

Le professeur de français qui était aussi le seul de musique nous avait imposé tous les concerts de classique au Palais des congrès de la ville de Lorient en influençant efficacement les parents, le directeur et la grappe de curtons.

La vigne n’est pas loin.

Ainsi pour expliquer une absence, il fallait une excuse solidement fiable pour ne pas être gourmandé par le professeur.

Dicté par un frère surveillant, nous pouvions se taper le vendredi soir deux heures de colle en surplus.

En cours, du classique.

Je me suis mangé du Bach et du Beethoven, du Mozart et du Vivaldi durant quatre ans.

Les restrictions étaient sévères en général. Interdit de s’asseoir en récréation, de fumer ou de faire la bise.

Si un des ecclésiastiques de l’école découvrait un élève à réviser ses cours en récréation il lui imposait comme châtiment un tour de cour à cloche pied ou le balayage du parvis de l’entrée du château.

J’ai perdu mon arrière-grand-mère, Morgane. C’est une mère de douze enfants. Morgane s’habillait de noir et portait la coiffe bretonne en broderie blanche.

Elle fumait la pipe.